- 2023年6月12日 星期一

- 社长:赵宝泉 总编辑:周钢

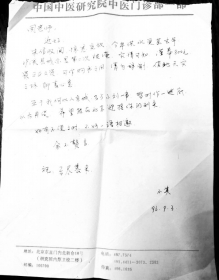

一封信纸短情长

2023年6月12日

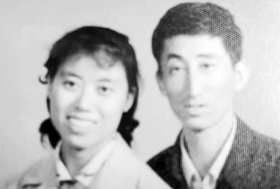

“家书抵万金”,是最焦灼的期待;“云中谁寄锦书来”,是最缱绻的思念……书信年代,鸿雁传情;种种关心,见字如面。许多来信,拆开信封,就是拆开了一份惊喜,或是一份希望。如今,书信岁月走远,但总有一封信承载着一段记忆,难以湮灭。 遭受水灾,学生汇来800元 讲述 周建群 71岁 来自 湖南新化 1996年9月,我突然收到一张来自北京的800元汇款单,感到很纳闷:并无亲朋在北京,谁会给我汇款呢?随之而来的一封信解开了这个谜团,原来是我曾经带教过的实习生莫红平寄来的。 1994年,我在县中医院任内科主任,医院来了一批实习生。他们是湖南省中医学院的学生,其中就有莫红平。莫红平虚心好学,待人热情有礼貌,很招人喜欢。我将所学知识,尽可能地传授于他。半年多的实习结束后,小莫和我保持有书信联系。 1996年7月,遭遇洪灾,小半个县城陷入一片汪洋。我家虽然住在二楼,但因地势较低,也遭受了灭顶之灾。由于洪水上涨速度太快,我们除了将电冰箱、电视机搬到三楼邻居家外,其他物品全部被洪水淹没。最令人痛心的是,我20年来购买的数百本医学书籍,全部因水浸泡而毁于一旦。 不久,我在信中,向小莫讲了水灾的事,但很久没收到回信。直到9月10日,我收到小莫的来信,得知他已离开长沙到北京工作去了。小莫在信中说:“惊悉变故……谨奉800元区区之资,可做购书之用,请勿辞谢。”取回汇款后,我不禁感慨万千。在当时,800元不是小数目,一个只带了半年多的实习生,对老师如此有情有义,令我十分感动。这封短短的来信,我一直保留着。 医院来信,妻子眼里闪光 讲述 田兰文 81岁 来自 河北邢台 1978年,妻子患上了肺结核,先是在县医院治疗,迟迟不见好转。于是,我陪同妻子到石家庄结核医院求医。经过治疗,半年多后,拍胸片显示结核已钙化,医生说不需再用药了。 然而,妻子停药后,仍感觉身体乏力,出虚汗。我们又到县医院拍胸片,医院告知:病没完全好,还需吃药。妻子的心情又沉重起来,我也很担忧。那时,正是我们家最艰难的时期。妻子无力行走,需要躺在排子车上,我拉着走20多里路到火车站坐车去石家庄。最大的难题是,为给妻子看病,我们借遍了亲朋好友,再借钱就非常困难了。见我为难,妻子说:“你先给结核病医院写封信问问,如果医生来信确认没问题,咱就省得再跑一趟了。”我抱着试试看的心理,给石家庄结核医院写了一封信,并把县医院拍的胸片和诊断证明随信寄去。我心想:“我一个农村穷老百姓和医生素不相识,就算医院接到信,谁会去翻找病例并回信呢?”没想到,医院还真给我回信了。医生在信里说:找出你妻子的病例档案,又结合你寄来的胸片,经我院医生会诊,确认你妻子的结核已痊愈,请相信我们的诊断。出虚汗和乏力是身体仍然虚弱的表现,身体恢复还需要一段时间,请不要着急…… 读完信,我和妻子感动得热泪盈眶。妻子的眼睛里闪着光亮,精神也好了许多。从那后,她果真慢慢恢复了健康。这封信对医院来说,也许是一件小事,但对于我家来说,真是一件大好事。在这里,我想借《快乐老人报》向医院说一声迟到的谢谢。 对象一番话,带来无限能量 讲述 李占忠 67岁 来自 辽宁阜新 1977年,我和一位姑娘恋爱了。我们是同届初中校友,1974年毕业。当时,她随姐姐一家支援“三线”,去了四川渡口(攀枝花)。我下乡插队两年,1976年回辽宁阜新,在一个国企上班。1977年,她的姐姐介绍我俩认识,鸿雁传书成了我们沟通交流的主要方式。有一天,我收到她的来信,其中一段话瞬间触动了我的心灵:“恋爱,是我们感情升华的过程,更应该成为相互成长上进的一种鞭策。你刚刚步入社会和参加工作,仅有高中文化是不能适应未来需要的,希望你不要虚度年华,一定坚持学习文化,尽早获取更高的学历……我全力以赴支持你,加油吧。” 这封信,我反复看了几遍,感觉吸收到了无限的能量。过了一周,她给我寄来高中全套课本,更加增强了我努力学习的信心。打那后,我一边工作一边刻苦学习。一年多后,我考上了电大新闻专业。 我俩1980年结婚。40多年过去,每当想起爱人当年来信鼓励我学习的事,我仍心潮澎湃。 播音艺术家葛兰虚心回信 讲述 黄贵宁 64岁 来自 广西南宁 1983年,我在广西合山市东矿高中教英语。4月初的一天,在中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》节目中,我听到著名播音艺术家葛兰在播音:“学习张海迪同志的不怕困难,坚强奋斗的革命精神。” 她把“困难”的“难”读成第四声。我觉得她读得不准,在当晚的《各地人民广播电台联播》节目重播时录音确认。 当晚我给葛兰老师写信,在赞扬她的播音是广大教师学习的标准音的同时,我斗胆和她商榷此事。信寄出后,我很忐忑。我认为葛兰是大腕,不会给我这个普通听众回信。不料,葛兰在4月15日给我回信了。她在信中说:“您的信已收到……电台的每一个读音影响都很大,这将引起我们今后的注意。关于‘困难’的难字读音,我们是按照现代汉语词典593页困难的难读第一声轻音。”收到信后,我确认葛兰在节目中确实读错了,马上给她写了第二封信,指出:“您把‘困难’的‘难’读成第四声,我有录音。”经过了一段时间等待,我收到葛兰在11月5日写的回信。她在信中说:“请原谅现在才给您复信,谢谢您再次来信对读音的指正。以后在工作中注意改正。望经常联系,对我们的工作不断提出意见和要求。” 葛兰在百忙中给一个普通听众回信,她的虚心和敬业精神让我深感敬意。这两封信,是书信年代中特别让我难忘的来信。 短发言 1971年底,我又收到一封父亲的来信。这次,父亲一反昔日话不多说、言语干脆的行事风格,像是在与我长谈,又像是交代后事……没想到,这竟是他最后一次给我写信。这是父亲在肝癌晚期忍痛提笔,最后一次对我谆谆教诲。此后不过一年,父亲驾鹤西去。我因在偏僻的山乡插队,信息闭塞,路途遥远,没能见到父亲最后一面。这封长信,我一直保留着,直至今日“见字如面”。(湖南长沙 毕政 73岁)